2010年10月29日 (金)

もう悩むな!介護主任-役割と能力-

みなさん、こんにちは。

随分寒くなってきました。風邪などひいていないでしょうか。

私、このたび日総研出版より「もう悩むな!介護主任-役割と能力-」という本を出版させていただきました。介護主任に限らず、介護の現場で悩んでいるスタッフや、多職種協働、チームケアといわれながらなかなかうまくいかない連携の現状に頭を抱えている人は多いと思います。私も含めて、そのような状況で日々実践を重ねている方々に向けて、今までと少し違った視点から考えてみる提案をしている内容です。

具体的には、「私は介護主任に向いているのか?」、「介護の現場で働くこと」、「一目置かれる介護主任らしい知識・技術・リーダーシップ」、「職種の壁は高く、溝は深い」、「介護の職場はリスクがいっぱい」、「スタッフの離職を防ぐ、自分も頑張る」の6章から成っています。加えて、職場研修で活用できるワークシートもつけました。目の前の出来事をネガティブに捉えることも、少しでも前向きに捉えることも自分自身の問題であり、それには少なからず自分の思考を高めるためのトレーニングが必要だと思います。悩みを悩みのままで終わらせないためには、悩みの大きさに応じた思考力や実践力が必要な気がします。

介護主任やリーダーという立場は悩みが多いです。しかし、そんな時スタッフも悩んでいると思います。立場や役割が違えば、物の見え方や捉え方に違いが出て当然だと思います。この本の中では、そんな当たり前のことについて普段、私達の現場で起きている出来事を様々な立場からの視点で考えてみました。人間関係や上司との関係、多職種との連携や離職の問題など、目の前の様々な問題に悩んでいる方がいたら、決して難しい内容ではありませんのでぜひ一度お読みいただければうれしいです。下記のアドレスで検索すると確認ができます。林田

2010年10月25日 (月)

妙円寺参り

![]() 皆様 お疲れ様です。

皆様 お疲れ様です。![]() 北部包括支援センターです。

北部包括支援センターです。![]()

もうすぐ11月だというのに、まだまだ暑くて昼間は半袖で過ごせますね。![]()

![]()

先週10/23・24日にかけて伊集院の妙円寺詣りへ参加してきました。![]()

![]()

妙円寺詣りを知らない方の為に少し説明します。(小・中学校の歴史を思い出してください・・)![]()

![]()

![]()

妙円寺詣りは鹿児島の三大行事の一つです。![]() 関ヶ原の戦いの折、的中を突破し薩摩へ帰った島津勢の苦戦をしのび、鹿児島城下の武士たちが徳重神社に参詣するようになった事が始まりと言われています。

関ヶ原の戦いの折、的中を突破し薩摩へ帰った島津勢の苦戦をしのび、鹿児島城下の武士たちが徳重神社に参詣するようになった事が始まりと言われています。![]() 現在の徳重神社は、明治2年の廃仏毀釈によって壊された妙円寺後に島津義弘公を祭神として立てられました。

現在の徳重神社は、明治2年の廃仏毀釈によって壊された妙円寺後に島津義弘公を祭神として立てられました。![]() その後、島津義弘公の菩提寺であり妙円寺は神社の西側に復興されていますので、是非、伊集院町へお越しの際は、徳重神社を尋ねてみてください。

その後、島津義弘公の菩提寺であり妙円寺は神社の西側に復興されていますので、是非、伊集院町へお越しの際は、徳重神社を尋ねてみてください。![]() いつもはとても静かな神社で癒されますよ。

いつもはとても静かな神社で癒されますよ。![]()

1、 開くれど閉ざす 雲暗く薄(すすき)かるかや そよがせて嵐はさっと

吹き渡り 万馬(ばんば)いななく 声高し

2、銃雷(つついかずち)ととどろけば

たたかひは今や開けぬ 関が原

この歌は、関ヶ原の戦いの様子が歌になっていて22番まであります。![]() 興味がある方は是非インターネトで見てください。

興味がある方は是非インターネトで見てください。![]() 以前は白い伊集院まんじゅうのみでしたが、最近は抹茶・紫芋・ゴマ等

以前は白い伊集院まんじゅうのみでしたが、最近は抹茶・紫芋・ゴマ等![]() カラフルです。最近は、観光旅行の中にも組まれるようになりました。

カラフルです。最近は、観光旅行の中にも組まれるようになりました。![]()

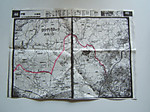

ちなみに私たちが歩いたルートです。![]() 少し小さいですが、これでも20kmあります。

少し小さいですが、これでも20kmあります。![]() 休憩をいれながら、約6時間(23日夜9時半~24日朝3時半まで)かかりました。

休憩をいれながら、約6時間(23日夜9時半~24日朝3時半まで)かかりました。![]() 総勢約60名ほど 励ましあいながら歩きました。

総勢約60名ほど 励ましあいながら歩きました。![]() しばらく腰や足が痛い日が続きそうです。

しばらく腰や足が痛い日が続きそうです。![]()

![]()

伊集院饅頭

2010年10月23日 (土)

介護予防教室を開催しました☆3居宅☆

こんにちは。みなさんは健康のために何か運動をされていますか?![]()

![]()

![]()

![]()

ケアマネジャーの仕事をするようになり、高齢者の方、介護をされている方からより、『運動をしなくなった、できなくなった』 『気分転換をしたいが一人では・・・』 『介護する方も元気でいないといけないですよね』などの気持ちを伺うことがあります。

そこで、高齢者の方、介護をされている方が毎日を元気に過ごせるように、また気分転換や健康作りのための機会を提供できたらと思い、介護予防教室(体操教室)を各サービス事業所の協力を頂き行いました。いつもありがとうございます![]()

![]()

今回は18名の方が参加して下さいました![]()

![]() 参加者の中には『腰痛が良くなれば、久しぶりに出かけてみようかな』と93歳の方も参加して下さいました。

参加者の中には『腰痛が良くなれば、久しぶりに出かけてみようかな』と93歳の方も参加して下さいました。

![]() 内容は、デイサービスセンター鹿屋長寿園、管理者(作業療法士)の原田さんより、自宅でできる転倒予防の運動について教えて頂き、ストレッチ体操、棒を使用した体操などを行い、体を動かしました。 そのあとは、穏やかな曲やラテン系のリズミカルな曲、親しみのある曲など音楽に合わせて体操を行い、楽しみました

内容は、デイサービスセンター鹿屋長寿園、管理者(作業療法士)の原田さんより、自宅でできる転倒予防の運動について教えて頂き、ストレッチ体操、棒を使用した体操などを行い、体を動かしました。 そのあとは、穏やかな曲やラテン系のリズミカルな曲、親しみのある曲など音楽に合わせて体操を行い、楽しみました![]()

![]()

![]()

短い時間だったのですが、一生懸命体操をされ汗をかいている方がいたり、また笑い声が会場中に響いていたりと、参加して下さった方達にとって介護予防教室が何かの役に立てたのかなと感じ、うれしく思いました![]()

![]()

毎日を元気に過ごせるように、また健康作りができるように、これからもお手伝いができればと思っています。

参加して下さった皆さん、ありがとうございました![]()

![]()

2010年10月20日 (水)

♪~♪運動会の季節♪~♪

こんにちは![]() 8月より、地域包括支援センターから異動して参りました吉野です。

8月より、地域包括支援センターから異動して参りました吉野です。

朝晩寒くなってきましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

マスクをつけていらっしゃる方も見かけるようになり、自分も子供も風邪の季節、“冬”の聞きたくない足音が聞こえてきます![]()

![]()

![]()

9月、10月は運動会の季節ですね![]()

我が家も子供の運動会があり、上の子供は保育園での最後の運動会でした![]() 春頃から一生懸命練習を重ねてきた成果を見せてくれ、その姿に感動

春頃から一生懸命練習を重ねてきた成果を見せてくれ、その姿に感動![]()

![]() なかでもマーチング、こんなことを覚えられるんだぁ

なかでもマーチング、こんなことを覚えられるんだぁ![]() と、大きく成長した姿に

と、大きく成長した姿に![]()

![]() その時のバックミュージックを聴くだけで今も思い出されて目頭が熱くなってきてしまいます。。。友人は、お弁当を作っている時に既に

その時のバックミュージックを聴くだけで今も思い出されて目頭が熱くなってきてしまいます。。。友人は、お弁当を作っている時に既に![]()

![]() だったそうですがなんとなく解ります

だったそうですがなんとなく解ります![]()

さて![]() 長寿園でも10月29日(日)に運動会が開催される予定です

長寿園でも10月29日(日)に運動会が開催される予定です![]()

玉入れ競争、パン食い競争、歩行器競争、応援合戦、合同競技![]()

職員による紅・白の応援合戦、昨年は大根踊り、モーニング娘でしたが、

今年はどんな応援合戦が見られるでしょうか![]()

![]()

![]()

総務事務局

2010年10月18日 (月)

入所申し込み

「自宅で暮らしたい」誰しも願うことです。

しかし、人の手を借りなければ生活できなくなる老化は、誰にでも訪れます。

介護が必要になった時、子供に迷惑をかけたくないと施設に申し込みされる方や介護者が高齢で介護を支えられないため申し込みをされる方など様々な方がいらっしゃいます。

施設で申し込みを担当する者として、直接家族の想い・悩みを聞く機会を得ています。申し込みの中で、自分達の介護に対する評価を得る時もあります。

ある方の入所時、契約を行っている中で、長寿園に申し込みをした経緯を家族が教えてくださいました。

「長寿園に申し込みをしたのは、娘が実習で長寿園にお世話になったのがきっかけです。病院から退院の相談があり、今後の生活を考えました。

生活のため仕事があるので、介護が出来ず施設にお願いするしかないと家族で決めました。施設を選ぶ時に長寿園で実習した娘が、『おばあちゃんが施設に入るなら長寿園がいいよ。寝たきりではない生活を送れるよ。』と勧めたことが、申し込みをした理由です。」と話してくださった。

嬉しい言葉でした![]() 。入所当初は、1日のほとんどをベッド上で過ごされていた方が今は、自力駆動で移動され1日の大半を起きて過ごされています。

。入所当初は、1日のほとんどをベッド上で過ごされていた方が今は、自力駆動で移動され1日の大半を起きて過ごされています。

また、長寿園で最期を迎えられ見送った方の身内の方の申し込みを受けることがあります。入所後に身内の方がお見えになった時に初めて、見送りをした方の親戚であったことがわかりました。長寿園で生活され、その様子をご覧になっていた親戚の方が、「父を。母を。任せるなら長寿園にと申し込みをと思い順番を待っていた。」と話してくださいました。

家族は、どんな気持ちで申し込みをされたのだろうか。不安や期待、負い目を抱きながら申し込みをされるのであろう。申し込みを受けながら家族の心が少しでも軽くなるように、入所された方の笑顔が見られることを願い、「長寿園に入れて良かった。」と入所された方が思えるように、在宅に帰れる体力がつき自宅で過ごせるように常にケアの挑戦を続けていかねばと思う。

ケアマネのつぶやき

2010年10月16日 (土)

居宅 鹿屋長寿園より

こんにんちは![]() 居宅長寿園より、介護者への介護教室開催の報告をしたいと思います

居宅長寿園より、介護者への介護教室開催の報告をしたいと思います![]()

![]() 10月16日(土)に特別養護老人ホーム鹿屋長寿園のどんぐりホールにて行いました。

10月16日(土)に特別養護老人ホーム鹿屋長寿園のどんぐりホールにて行いました。

介護の方法を学びたいというご家族の方が来て下さいました![]() ありがとうございます

ありがとうございます![]()

今回の介護教室の内容は、ベッドから車いすへの移乗介助、起居動作介助、床からの立ち上がり介助、オムツ交換の排泄介助の介護方法についてでした。

![]() 移乗動作介助などについては、特別養護老人ホーム鹿屋長寿園の理学療法士の東山さん

移乗動作介助などについては、特別養護老人ホーム鹿屋長寿園の理学療法士の東山さん![]() 排泄介助については、デイサービスセンター鹿屋長寿園 相談員 東さんが講師として実技を行いながら分かりやすく教えて下さいました。

排泄介助については、デイサービスセンター鹿屋長寿園 相談員 東さんが講師として実技を行いながら分かりやすく教えて下さいました。

![]() 移乗介助、起居介助、床からの立ち上がり介助方法については、ご本人、介護者が無理のないように出来るポイントを実技にて教えて下さり、また実際にご家族への実技指導も個々に対応をして下さいました。

移乗介助、起居介助、床からの立ち上がり介助方法については、ご本人、介護者が無理のないように出来るポイントを実技にて教えて下さり、また実際にご家族への実技指導も個々に対応をして下さいました。

![]() オムツ交換、排泄介助に関しては、感染症予防などの留意事項について確認しながら、実際のオムツ交換の実技にて、介護者が負担の少ないオムツ交換の方法、尿漏れを防ぐオムツ交換のポイント、清拭、洗浄の仕方などを教えて下さいました。

オムツ交換、排泄介助に関しては、感染症予防などの留意事項について確認しながら、実際のオムツ交換の実技にて、介護者が負担の少ないオムツ交換の方法、尿漏れを防ぐオムツ交換のポイント、清拭、洗浄の仕方などを教えて下さいました。

介護教室では、介護者の方より、在宅介護をしている中で介護の方法で困っていること、改善をしたいことなどの質問が多く聞かれ、充実した時間になったのではないかと感じるところでした![]()

今回、参加されたご家族からは、「実技を通しての介護方法を学べて良かった」、「今知りたかったことを学べて良かったです」「自分も腕や足を痛めているので、気をつけていきたいです」「介護は大変です。でも笑いながら、歌を歌いながら気分を変えてしています」などのご意見を頂きました。

![]() このような介護教室が在宅介護をされているご家族にとって、少しでも介護に対する不安、悩みなどを一緒に考えられる機会、また介護者同士が介護について語り合う時間を共有できるような機会になって欲しいという気持ちを持って続けていきたいと考えております。

このような介護教室が在宅介護をされているご家族にとって、少しでも介護に対する不安、悩みなどを一緒に考えられる機会、また介護者同士が介護について語り合う時間を共有できるような機会になって欲しいという気持ちを持って続けていきたいと考えております。

![]() 次回は23年2~3月頃を予定しております

次回は23年2~3月頃を予定しております![]()

今回の居宅鹿屋長寿園の介護教室は、各事業所の方々の協力を頂きながら無事に行うことができました。ありがとうございました![]()

![]()